Wochendkurs 9.-10. Dezember 2023 in Laer – Aramäisches VATERMUTTERUNSER – Tanzen – Meditieren – Mahl halten –

Seiteninhalt

ToggleDas Vater Unser

Aramäisches VATER-MUTTER UNSER –

Abwûn d’bwaschmaâja

Hintergründe und Vergleich

Das VaterUnser- Viele Christen und auch wir beten es seit Jahren, es ist das verbindenste und bekannteste Gebet der Christenheit. Aber was heißt es für mich – was steckt hinter unserem Vaterunser? Wir nähern uns dem Vater Unser einmal anders – vom aramäischen her, von einer anderen Übersetzung her: das aramäische Vater-Mutter Unser in der Übersetzung von Franz-Xaver Jans Scheidegger. Das aramäische Vater-MutterUnser ist eine Rückübsetzung vom griechischen Vaterunser (wie es in der Bibel überliefert ist) ins Aramäische, die Sprache, die Jesus gesprochen hat. Zur Hilfe wurde die Peschitta – die aramäisch-syrische Bibel genommen. Dann ist dieses Gebet wieder ins Englische bzw. ins Deutsche rückübersetzt wurde, indem der Sinn, die Bedeutung erfasst wurde. Es wurde quasi in die Worte “hineingespürt”. Wieweit diese Übersetzung das ist, was Jesus wirklich gemeint hat? Hier können Sie mehr über den Kultur und Sprachraum des aramäischen erfahren. weiterlesen

Kultur- und Sprachraum der Entstehung und Überlieferung

- Jesus selbst hat aramäisch, ähnlich dem hebräischen gesprochen. Seine Sprachbilder, sein Denken war durch diesen Sprach- und Kulturraum geprägt. Z.B. kennt diese Sprache kein lineares Denken wie es uns vertraut ist. Es gibt keine Vergangenheits- oder Zukunftsform der Verben, der Zusammenhang entscheidet, wie es zu verstehen ist. Dafür gibt es aber eine sogenannte „Intensivform“ des Verbs, etwas wird mit Intensität betrieben. Schon allein das macht deutlich, dass das Lebensgefühl ein anderes war. Das wird sichtbar auch in der Schwierigkeit, den Gottesnamen in Exodus 3 (den Mose am brennenden Dornbusch erfährt) zu übersetzen: Ich bin da; oder: Ich bin, der ich da bin; ich werde sein, der ich bin; ich werde sein, der ich war; ich bin, der ich bin da; ….

- Zudem ist die orientalische Sprache sehr lautmalerisch und körperbezogen, äußere Geschehnisse werden ganzheitlich im Leib empfunden wahrgenommen, die Sprache ist poetisch, bildreich. Sie lebt davon, uneindeutig zu sein, und vieles zu meinen, und zu ermöglichen.

- Die Sprache lebte wenig über das geschriebene Wort, sondern durch Erzähltraditionen. Worte und Geschichten sollten (am Lagerfeuer, oder im jüdischen Lehrhaus) anrühren, berühren, Sinn vermitteln, eine Atmosphäre erzeugen. Wir kennen ja bis heute den Zauber orientalischer Erzählkunst.

Dazu kommt, dass das orientalische Wahrheitsverständnis bis heute! Ein anderes ist, als das westliche der griechisch/römischen Tradition, das von Vernunft und ratio geprägt ist. Orientalisch: Wahr ist die Schilderung, die mich hineinnimmt in die Erfahrung. So sagt man: 5 Juden, 7 Meinungen, und das war mitnichten ein Problem, sondern das, um was es geht, war irgendwie „dazwischen“. In den Versuchen der Konfliktbewältigung in Ex-Jugoslawien hat da ein großes Problem in der Verständigung gelegen. Im Koran bemüht man sich um ein wort-wörtliches Verständnis – bis heute ist das schwierig.

- Die ersten Christen aus dem aramäischen Sprachraum, gaben ihre befreienden Erfahrungen, das Evangelium (griechisch, wörtl. Gute Nachricht) mündlich in der semitischen Erzähltradition weiter, darunter waren Judenchristen und Heidenchristen. Palästina war damals römisch besetzt, aber es lebten auch viele Griechen dort, für beide war Schriftkommunikation bereits Kulturgut. Die Griechen schrieben das Neue Testament, in der Form, wie wir es kennen, in ihrer Sprache auf. Dieses wurde alsbald ins Latein übersetzt, was dann Kirchensprache der römischen Christen wurde. Beide Sprachen bilden ein ganz anderes Denken ab, viel vergeistigter, mit differenzierten Zeiten und viel präziserer Formulierung. Paulus selbst war ja römischer Staatsbürger und hat griechisch geschrieben. Der Erfahrungshorizont der Botschaft Jesu musste ebenso wie seine Sprachbilder in einen anderen Kulturhintergrund transferiert werden. Die semitisch formulierte und erlebte Botschaft wurde überformt durch das griechische und römische Denken. Zusätzlich prägten frühe Übersetzungsfehler ganze Jahrhunderte.

- Als beim Konzil von Nicäa Anfang des 4. Jhd. die Texte, die ins Neue Testament aufgenommen werden sollten, ausgewählt wurden, wurden die meisten (mündlichen) Überlieferungen in koptischer, syrischer, hebräischer und aramäischer Sprache nicht berücksichtigt. Kaiser Konstantin wünschte sich eine einheitliche, für alle geltende Glaubens-Regelung, die dem westlichen und römischen Denken entsprach, die anderen wurden ausgegrenz..

In den Kirchen des Nahen Ostens sind jedoch manche der alten aramäischen Überlieferungen bewahrt.

- Die Peschitta, die aramäische Bibel, die bis ins 4. Jh zurückreicht, und sich auf mündliche und alte aramäische schriftl. Überlieferungen stützt, hat laut ihrer eigenen Aussage den ursprünglicheren Erzählstrom bewahrt.

- Sprachforscher versuchen heute, die alten Erzählbilder wieder zugänglich zu machen, und zur Mehrdeutigkeit zurückzukehren, die in den Worten selbst impliziert ist. Sie versuchen den damals aufleuchtenden Wortfeldern auf die Spur zu kommen. Diese Forschungen sind aber in der deutschsprachigen Theologie noch nicht angekommen. Inzwischen kursieren verschiedene Versuche der Übersetzung. Aus den altaramäischen Texfassungen stammt der Text, der den „aramäischen Vater-unsern“ zugrundeliegt.

- Im Aramäischen gibt es für Gott sowohl das Wort Alaha= heilige Einheit, die nichts ausschließt, sowie Abwun= zeugend-gebärende immerwährende Schöpferkraft, männlich- weiblich-jenseits allem. Hebräisch heisst es auch in der Bibel: Abba, lieber Vater. Der alttestamentliche Gottesname ist – ebenfalls auf hebräisch JHWH. Dieser durfte nach dem Exil ca. 700 bis 539 v. Chr. nicht ausgesprochen werden und wurde unterschiedlich umschrieben: Der Name, Der Ewige, der Heilige, die Ewige, der Ort, Elohim, Adonaj, etc.

Alle anderen Gottesnamen bezeichnen nur Qualitäten Gottes, z.B. Herr der Heerscharen. Jesus hat das familiäre auf Vertrautheit im Umgang schließende Abba „Papa“ verwendet.

- Das aramäische Wort für Gebet heißt „eine Falle Stellen“ und damit etwas „einfangen“, wir könnten heute sagen: die richtige Frequenz suchen, um Gott zu „hören“, „sich ausrichten“. Es geht weniger ums reden, als darum in eine Beziehung zu gehen. also weniger reden, als ein in Beziehung kommen.

Wer Allgemeines zur Struktur des Vaterunsers im Matthäusevangelium erfahren möchte, lese hier weiter: weiterlesen

Allgemeines zur Struktur des Vaterunsers im Kontext bei Matthäus

Das Vater unser bildet im Matthäusevangelium die Mitte der sogenannten Bergpredigt. Es ist eingerahmt von zwei Themen, mit denen es den Dreiklang jüdischer Frömmigkeit aufnimmt: Almosen geben = Mitgefühl haben, Beten, und Fasten = Freiheit bewahren von Abhängigkeiten. Um das Vater unserbzw. diesen Themenblock herum sind die einzelnen Sätze des Gebets ausgeführt und angeordnet: Geheiligt werde Dein Name – Seligpreisungen Mt 5,1-12 Dein Reich komme – Salz und Licht Mt 5,13-16 Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden – Antithesen Mt. 5,17- 48 Unser tägliches Brot gib uns heute – Almosen geben – Beten – Fasten Mt 6 Vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern – Vom Richten Mt 7, 1-6 Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Bösen – Warnung Mt 7, 7-23 Denn dein ist das Reich und die Kraft … – Hausbau auf dem Fels Mt 7, 24-28

VATER UNSER IM HIMMEL

weiterlesen

Die Bitte: geheiligt werde Dein Name

weiterlesen

„Hilf uns, einen heiligen Atemzug zu atmen, bei dem wir nur Dich fühlen – so erschaffen wir in uns einen Schrein, in Ganzheit. Im Frieden lebt der Name, ein eigener innerer Raum, ein Allerheiligstes, offen und Licht spendend für alle. Hilf uns loszulassen, den inneren Raum zu reinigen von geschäftiger Vergesslichkeit, damit der Name leben kann.“ ( Zitate nach Douglas-Klotz, Das Vaterunser S. 40) Der Name… so wurde das Wort für Gott , das nicht ausgesprochen werden durfte: JHWH oft genannt. Es stellt mich in eine Beziehung mit Gott: Welchen Name gebe ich ihm und gehe ich wertschätzend mit diesem Besonderen um. Das Heilige ist auch in unserem Verständnis noch etwas „ausgesondertes“, dem Alltag Enthobenes. So soll etwas freigemacht oder bereitet werden für die Anwesenheit Gottes im Menschen. Ein freier Raum für die Anwesenheit des Heiligen in einem selbst soll entstehen. Alle mantrischen Wege wurzeln in dieser Vorstellung. Welchen Namen habe ich für das Geheimnis? Gehe zu dem Raum in dir, der heilig ist. Wie heilige ich den Namen? Gott ist mein Geheimnis.

Die Bitte: Dein Reich komme

weiterlesen

Dein Reich komme Deine Wirklichkeit offenbare sich. F.X.Jans-Scheidegger „Lass deinen Rat unser Leben regieren und unsere Absicht klären für die gemeinsame Schöpfung. Ersehne mit und durch uns die Herrschaft universaler Fruchtbarkeit auf Erden. Deine Herrschaft entsteht plötzlich, wenn unsere Arme sich ausbreiten, um die ganze Schöpfung zu umarmen.“ ( Zitate nach Douglas-Klotz, das Vaterunser S. 45) In dem Wort für kommen steckt die Vorstellung von gegenseitigem Verlangen und Willen. Und das Wort für Reich beinhaltet eine Richtung, und eher Ratschlag, nicht Herrschaft. Also eher: die Schöpfung verwirkliche sich, Deine Wirklichkeit gestalte mich.

Die Bitte: Dein Wille geschehe

weiterlesen

wie im Himmel, so auf Erden

weiterlesen

Die Bitte: unser tägliches Brot gib uns heute

weiterlesen

Brot war im Vorderen Orient heilig. Es wurde für einen Tag gebacken, und es wurde nicht nur für den eigenen Bedarf gebacken, sondern auch für fremde. Brot ist nicht nur Grundnahrungsmittel, sondern hieß auch “Lebens-Geber” und wurde ehrfürchtig behandelt. Das tägliche Brot ist eine Erinnerung an Gottes Gegenwart. Und es wird nicht für morgen und übermorgen gebeten, sondern für heute. “Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. 34 Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat.” (Mt.6:33-34). Gott lebt im Alltag, in jedem Tag. Das Wort für Brot – lachma – soll auch die Bedeutung von Einsicht haben – und aus einer Sprachwurzel auch das Wort: hochma – heilige Weisheit, oder auch Wahrheit – Lehre – Verstehen. – Mit dieser Bitte bitten wir sowohl um das irdische, leibhafte wie auch darum, Tag für Tag Einsichten zu haben, dass unsere Weisheit wachsen möge. In den vorigen Bitten soll der Wille Gottes geschehen, Gottes Fülle soll in Raum und Zeit sichtbar werden. Gottes Liebe sollen wir in unserer Liebe entdecken. Dazu brauchen wir Nahrung. Folgerichtig ist deswegen die Bitte: Unser tägliches Brot gib uns heute. Aber damit ist nicht nur die Nahrung für den Körper gemeint, sondern auch für die Seele. Brot und Einsicht und Erkennen. Lächem aram – im hebräischen bedeutet dies beides In allem kann Gott erkannt werden, in allem ist sein Hauch. „Ich bin das lebendige Brot“ Gott erscheint aus der Zeitlosigkeit in die Zeit. Dann kommt die Einsicht, dass wir das Licht der Welt sind (Matthäus 8). Wenn wir um das tägliche Brot bitten, bitten wir um das Notwendige, was wir zum Leben heute brauchen. Gewähre uns das, was jetzt NOT-wendend ist, damit die Urordnung gewahrt /bewahrt bleibt. Und es bedeutet: Mein eigenes Maß entdecken. Unser Maß entdecken. JedeR hat ein anderes Maß an Einsicht. Mit der Freiheit ist uns auch die Verantwortung gegeben. Hier ist der Respekt vor mir und vor den anderen enthalten: Nicht gib mir, das was ich brauche, sondern gib uns – das not-wendende. Diese kleine Bitte erinnert auch an die Werke der Barmherzigkeit – gib uns allen das not-wendende. Nicht meiner Gier, sondern uns.

Andere Übersetzungen:

Gewähre uns täglich, was wir an Brot und Einsicht brauchen: Das Notwendige für den Ruf des wachsenden Lebens. (Neil Douglas Klotz, Das Vaterunser S. 55)

Die Bitte: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern

weiterlesen

Andere Übersetzungen:

„Führe uns aus der Schuld, die an uns haftet, wie auch wir freigeben, was andere an uns schuldig sind“ (Neil Douglas Klotz, Das Vaterunser S. 60)

“Löse die Fesseln unserer Fehler, wie auch wir freigeben, was uns an die Verwicklungen und Schuld der anderen bindet“ (Franz-Xaver Jans-Scheidegger).

Diese Bitten fallen oft in dem: Das heißt ich muss vergeben, auch wenn der andere was Böses getan hat, gemordet, Kinder vergewaltigt etc. Das heißt diese Bitte nicht. Vergebung kann nicht eingeklagt werden. Es geht darum, uns zu hinterfragen, wie wir uns verhalten. Es geht darum, die Missetaten zum Mist zu geben, damit daraus Humus wird und Neues wachsen und Blühen kann. Wieviele Opfer werden selbst zu Tätern, weil sie sich verknoten, diese Verstrickungen nicht lösen. Sie tragen den Täter so auch immer mit sich herum. Franz-Xaver Jans-Scheidegger dazu sinngemäß:Wir haften oft an dem, was uns fehlte, und setzen dann den eigenen Standpunkt absolut. Dabei verbergen wir unseren Mangel. Und bleiben anderen etwas schuldig. Die Rückkehr zur Einheit ist nötig. Vergeben ist entschulden. Schuld ist ein Vergehen, mein Gang ist ver- gangen. Ich stehle dem anderen etwas. Ich anerkenne ihn nicht. Gestohlener Besitz. Matthäusevangelium: ist Schuld: Früchte, die einen schlechten Einfluss auf das Bewusstsein auslösen. Lukasevangelium: ist Schuld eher: die unbeabsichtigte Kränkung. Die Fäden meines Lebenssinns verknoten sich (Maria als Knotenlöserin, eine Statue ) oder enttäuschte Hoffnung. Entschuldung heißt: Aus der Verwicklung, den Anhaftungen zurückkehren in die Freiheit. Das ist eine ständige Übung: Dein Reich komme. Sich entwickeln. Vergebung in ursprünglichen Zustand. Umkehren. Die Bande/Bandagen/Fesseln lösen, mit denen wir uns gebunden haben. Zurückkehren zur ursprünglichen Schönheit. 7mal70 mal vergeben. Löse die Last, mache uns frei von heimlichen Missetaten der Vergangenheit. Die Nächsten entbinden von der Pflicht, die Verfehlungen auszugleichen.

Die Bitte: Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen

weiterlesen

Die alten Wortwurzeln von „Nesjuna“ „nisyona“ meinen Versuchung, Vergesslichkeit , Materialismus – sie rufen das Bild einer im Wind wehenden Fahne hervor, die hin und her flattert, wie unser Verstand, wenn er sich verunsichern lässt: durch Materialismus, durch Emotionen, durch Machtgelüste. Ein Bild des sich Verlierens in den Erscheinungen, die Unfähigkeit, tiefer zu schauen, wenn es nötig ist. Das Gebet erinnert uns daran, unseren Ursprung in der Schöpfung und im göttlichen Atem nicht zu vergessen, uns aber nicht bei all dem zu „verschleißen“ was es zu tun gibt, uns nicht zu verlieren. Sich nicht in den Versuchungen zu verlieren – das Heilvolle, das an uns schon geschehen ist, nicht vergessen!! Richte Dich nicht nach der „Windfahne“, lass Dich nicht täuschen – weder von inneren noch von äusseren Kräften. Suche nicht am falschen Ort den Reichtum des Himmels. Führe uns in der Versuchung: Sich gewiss sein, dass dieses Weltliche immer an mir zehrt – und dass ich um Gottes Hilfe bitte, damit ich hindurchschauen kann. Weil ich auch weiß, dass ich das alleine nicht schaffe, dass ich Hilfe brauche in meinem Alltag, in all den Versuchungen, die es gibt. Es geht auch darum, der Versuchung zu widerstehen, alles das zu tun, was die anderen auch tun. Der Versuchung zu widerstehen, sich von anderen leben zu lassen. Dann würden wir unseren ureigensten Weg gehen und unser eigenes Leben leben. “Wir sollen nimmer ruhen bis wir werden, was wir in Gott ewiglich gewesen sind” (M. Eckkehardt). Die Werbung trivialisiert die Versuchung, die Versuchung bezieht sich nicht auf eine Sahnetorte. Für die Wüstenväter und Mütter war es eine Erprobung des Menschen. Denn, so wussten sie: ein Sturm führt zu tieferen Wurzeln. Luthers Katechismus: Wenn wir auf ein Ding (nicht auf Gott, das kann auch eine Person sein) Zuflucht nehmen, sind wir der Versuchung zum Opfer gefallen. “Woran du dein Herz hängst, das ist Dein Gott”. Versuchung ist Kraft und Stärkung… Maß finden, dem Schatten begegnen. Auch Religion kann zur Versuchung werden. der Teufel zitiert die Bibel in der Versuchungsgeschichte Jesus (u.a. Lukas 4,1-13). Sondern erlöse uns von dem Bösen: die Bitte bezieht sich auf allem “Bösen” was mir wiederfährt, indem ich hineingerate, egal ob von anderen – oder von mir selber, in meinem Innern. Was ist das Böse? aramäisch: „Bischa“ = Böses, Unreife im Sinne einer unangemessenen Handlung. Diese Unreife bedeutet auch ein inneres Schamgefühl, keine richtigen Früchte zu bringen Wir sind nicht schneller/weiter als das schwächste Teil unserer Seele. Auch jener Teil erfüllt seinen Zweck in Gottes Universum. Unsere Verwundbarkeit kann uns mit der Erde verbinden. Das aramäische pasan bedetuet: trenne uns, befreie uns, erlöse uns. Getrennt werden von Situationen, bevor! Sie uns einfangen. Auf die Falle aufmerksam werden und aus ihr entrissen werden. Die Bitte kann auch bedeuten: Trenne uns von unseren Fehlern. Das Böse ist eine Dimension auch in uns, mit der wir rechnen müssen. Wir müssen die eigenen Begrenzungen erkennen, mit denen wir auch anderen Böses zufügen. Die Bande, die uns isolieren, durchtrennen. Wenn wir uns befreien lassen von Irrtum und Bösem, geschieht in uns die Gottesgeburt. Das Böse kann auch sein, dass wir manchmal auch durch unsere Ideale – uns in die Vergangenheit oder Zukunft versetzen und wir nicht in der Gegenwart sind, wo wir gebraucht werden und leben sollen.

Andere Übersetzungen:

Lass uns weder durch die Oberfläche des Lebens verleitet werden noch so sehr introvertiert und selbstbezogen sein, dass wir nicht mehr zur richtigen Zeit einfach und menschlich handeln können.

Bewahre uns davor, falschen Reichtum zu horten, und vor der inneren Scham, Hilfe nicht zur rechten Zeit gegeben zu haben. Lass oberflächliche Dinge uns nicht irreführen, sondern befreie uns von dem, was uns zurückhält. (Nach Neil Douglas-Klotz, Das Vaterunser S.65)

Worin besteht die Versuchung? Was ist Versuchung? Auch Jesus wurde in Versuchung geführt.(u.a. Lukas 4,1-13) Jesus wurde auf drei Ebenen in Versuchung geführt – und der Teufel bediente sich der Bibel – er zitierte in der Geschichte Gottes Wort, um zu versuchen.

Der lobpreisende Schluss: Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

weiterlesen

Die alten Wortwurzeln von dilachie (=Dein) beinhaltet mehr als Besitz, sondern weist auf ein vegetatives Wortfeld hin: ein fruchtbares, reiches zum Aussäen oder Ernten bereites Feld. Malkuta ist die göttliche Potentialität. Es ist zu erwähnen, dass Malkatu, also ein ganz ähnlicher Wortklang, Göttin heißt. Haila bezieht sich auf die hervorbringende und erhaltende Lebenskraft oder Energie In Teschbuchta – Herrlichkeit ist „Klang, Lied“ enthalten: ein göttlicher Klang ein Singen in der Harmonie, eine Feuerkraft. L’ahlam almin (Ewigkeit) ist nicht statisch zu verstehen, sondern meint: von Zusammentreffen zum Zusammentreffen, von Zeitalter zu Zeitalter. Es liegt ein zyklisches Verständnis des Lebens zugrunde. Zum Ende des Gebets erkennen wir die unerschöpfliche majestätische Quelle an, die wir „Abba“ nennen durften. Alles ist Dein, ich bin Dein. Während die sichtbaren Reiche vergehen (Assur, Chaldäer, Römer, Osmanen, Spanien/Portugal, Commenwealth,…) bleibt die unsichtbare Quelle des unsichtbaren doch stets gegenwärtig. Andere Übersetzungen:

Während der Sprachrhythmus sich im ganzen Gebet langsam steigert, kommt er in diesem Vers zur Ruhe, wie eine Welle, die ausläuft. Am Anfang ist das „Reich“ Teil der Bitte, jetzt ist es Realität. Die Urordnung der Welt soll sich verwirklichen, Freiheit, Frieden, Liebe, Einheit sollen auf mich überspringen.

Die angemessene Antwort Gott zu loben, ist Lobpreis.

Zu Dir kommt der allwirksame Wille, die lebendige Kraft zu handeln, das Lied, das alles verschönert und sich von Zeitallter zu Zeitalter erneuert.

Aus Dir kommt das erstaunliche Feuer, die herrliche Kraft der Neugeburt, die Licht und Klang in den Kosmos zurückbringt (Neil Douglas Klotz, Das Vaterunser, S. 70)

AMEN

weiterlesen

Amen – wahrhaftig besiegelte einen Vertrag, eine Übereinkunft, ein Boden, auf dem in Zukunft etwas besonderes wachsen wird.(Ament ist im Ägypt. Der geheimisvolle Grund des Daseins). Alles wird gegenwärtig. Jetzt. So sei es. So ist es. Andere Übersetzungen:

Ich bekräftige all dies mit meinem ganzen Sein. (Franz-Xaver Jans-Scheidegger)

Mögen sie der Boden sein, aus dem alle meine Handlungen erwachsen. Besiegelt im Vertrauen und Glauben. (Neil Douglas Klotz, das Vaterunser, S. 71)

Das Vaterunser rückwärts

Wir laden Sie ein, sich diesem Gebet wieder anzunähern in dem wir uns auf die semitisch- aramäische Welt etwas einlassen. Und diese Übersetzung ist ein wunderschönes Gebet, was das Herz weit werden lässt und das traditionelle VaterUnser neu erfahren läßt.

Und wir laden dazu ein, das VaterUnser rückwärts zu beten, jede einzelne Bitte – und hineinzuspüren, welchen Erfahrungsraum das rückwärts beten in uns eröffnet.

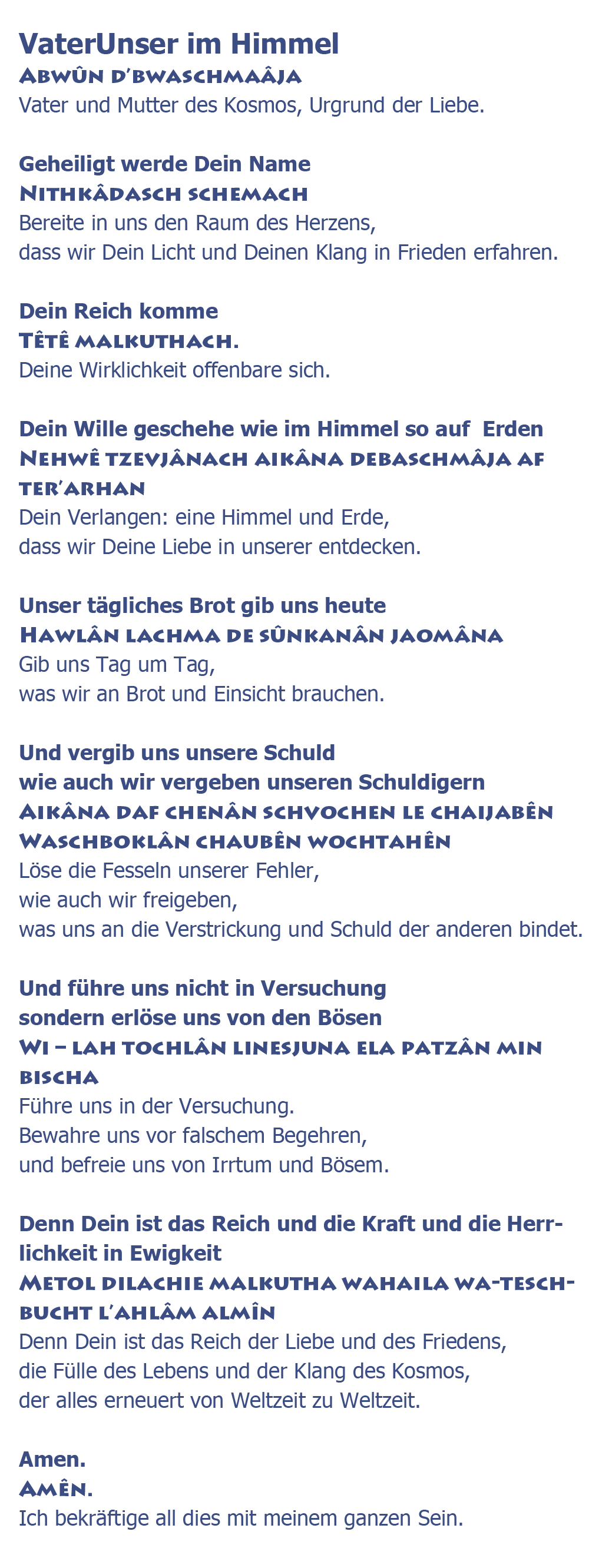

Das aramäische VATERMUTTERUNSER

Vater und Mutter des Kosmos, Urgrund der Liebe!

Bereite in uns den Raum des Herzens,

dass wir Dein Licht und Deinen Klang

in Frieden erfahren.

Deine Wirklichkeit offenbare sich.

Dein Verlangen: eine Himmel und Erde,

dass wir Deine Liebe in unserer entdecken.

Gib uns Tag um Tag,

was wir an Brot und Einsicht brauchen.

Löse die Fesseln unserer Fehler,

wie auch wir freigeben,

was uns an die Verstrickung und Schuld der anderen bindet.

Führe uns in der Versuchung.

Bewahre uns vor falschem Begehren,

und befreie uns von Irrtum und Bösem.

Denn Dein ist das Reich der Liebe und des Friedens,

die Fülle des Lebens und der Klang des Kosmos,

der alles erneuert von Weltzeit zu Weltzeit.

Ich bekräftige all dies mit meinem ganzen Sein.

Amen.

übersetzt von Franz-Xaver Jans-Scheidegger

weitere LINKS und Literatur:

Hier ein weiterer Link zum VATERMUTTERUNSER, übersetzt von Neil Douglas Klotz

Das aramäische Vatermutterunser zum Anhören:

Abwûn d’bwaschmâja – Das Vater unser auf aramäisch Übersetzung: Neil Douglas Klotz

Abwoon D’Bashmaya Ashana Neil Douglas Klotz

Und hier zum kaufen: www.lichthaus-musik.de/produkt/abwun-the-prayer-of-jesus/

Empfehlenswerte Literatur über das VATERUNSER – und über das aramäische Abwun:

- Rocco A Errico: Acht Einstimmungen auf Gott. Jesus und seine ursprüngliche Botschaft im aramäischen Vaterunser ISBN-13 : 978-3929345100 Herausgeber : Edition Synthese (1. Januar 2001)

- George Lamsa: Die Evangelien in aramäischer Sicht ISBN-13 : 978-3907119037

Herausgeber : Neuer Johannes Vlg; 6., Auflage 2017 - Neil Douglas-Klotz: Das Vaterunser, ISBN-13 : 978-3426873533 Herausgeber : Knaur MensSana TB; 9. Auflage 2007)

- Anselm Grün: Vaterunser, Herausgeber : Vier-Türme-Verlag; 1. Auflage 2018

- Luthers Kleiner Katechismus ISBN-13 : 978-3730604243 Herausgeber : Anaconda Verlag oder Internet

Hallo Fremder! Dies ist ein Beispieltext für Deine fantastische Promo-Box. Es steht Dir frei, diesen Text zu löschen oder durch Deinen eigenen Text zu ersetzen.